來源:汽配網

近年來新能源汽車快速發展,自主品牌搶占先機,長期霸屏各種新能源銷量榜單。不過,這個局面或許很快會被打破。

10月31日,大眾ID.3國內首發;11月18日奧迪e-tron正式上市;奔馳EQC 2020年將陸續交付……從今年第四季度開始,外資車企陸續發布電動化計劃新成果,此前電動化進展落后的豐田、大眾均計劃2020年開始導入純電動車型,一場圍繞純電動的中外品牌會戰即將在2020年拉開序幕。

在純電動車技術這條賽道上,國內自主品牌經過這些年的高速發展,是否完成了“彎道超車”?在續航里程這一電動車核心指標上,又形成了什么樣的競爭態勢?

續航里程:外資車企普遍落后

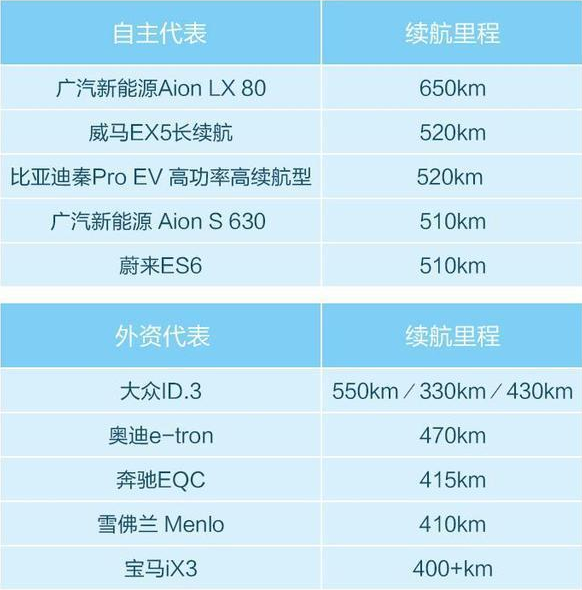

今年以來,自主品牌電動車在續航里程上的突破愈發犀利。大部分主流自主車企(包括“新勢力”)都推出了NEDC續航高于500km的新車,甚至廣汽新能源還投放了NEDC續航達到650km的Aion LX 80。作為一輛SUV,這成績與特斯拉續航最長的轎車 Model 3長續航后驅版僅僅相差14km。

值得一提的是,根據早前工信部發布的2019年第8批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》,有半數車型續航超過400km,甚至長安E-Rock、小鵬P7等自主品牌電動車型NEDC續航突破600km。

就續航里程這一指標而言,外資車企卻普遍落后。

中外純電車型續航對比 圖片來源:時代財經陳玲制

綜合廠家公布及媒體所披露的數據,外資車企在2020年即將陸續投放的一系列純電動新車中,NEDC續航里程普遍在400km-500km之間,包括奔馳EQC、奧迪e-tron、寶馬iX3、雪弗蘭Menlo等,僅有大眾ID.3的最高規格車型續航里程突破了500km。

上述外資車企純電動新車基本都是全球車型,其中不乏脫胎于純電動車專用平臺的新車,但續航里程普遍不在市場中占有優勢。時代財經發現,這些新車續航里程普遍集中在400km-500km之間,與自主品牌長續航代表車型有著50km-100km的差距。

此外,在已經投放于中國市場的外資純電動車型中,續航里程普遍不足400km。其中最暢銷的日產軒逸EV單車續航里程僅338km,在續航已普遍超400km的中國市場上,這樣的續航表現毫不起眼,其能耗11.24度的百公里能耗,也并不突出。

中外造車理念迥異

單從續航里程的角度來看,外資純電動車型水平只在國內自主品牌中游。但這并不意味著中國新能源技術已經完成了彎道超車,反而是中外造車理念的差異所致。

據報道,在保時捷發布Taycan時,其官方發言人Andrew Lennon就明確表示,在研發過程中并沒有將性能和續航同時設為目標。無獨有偶,戴姆勒電驅動研發部門副總裁Jochen Hermann同樣認為,續航里程并非旗下電動車第一要素,他表示:“走得遠不是必須的,安全才是梅賽德斯體系中的首要,而安全包含可靠性、質量以及耐久表現。”

“放棄續航,更看重安全、可靠、質量和耐久”的電動汽車研發理論,在傳奇電動車日產LEAF身上表現的更為淋漓盡致。2010年底,日產Leaf率先在日本本土上市,隨后便長期霸占全球電動車銷量榜首的位置。9年來,日產Leaf已銷售40多萬臺,保持著零電池安全事故的紀錄。它經由三次續航提升后,新一代續航里程也只有361km。

此外,奧迪在推出純電動車e-tron時,還發布了150kW充電系統。根據第三方充電運營商Fastnd的測試,奧迪e-tron擁有著47分鐘完成0-100%充電、“涓流充電”功率達到50kW等行業標桿成績。

無論是日產還是奧迪,在設計電動車時都不曾將續航放在第一位置,而是將重點放在技術難度更高的電池溫控/管理以及充電系統等“三電”系統方面。由于理念的偏差,單就電動車技術而論,也很難判定強弱。

可以預見,在當前極其看重續航里程指標的中國市場,續航里程將會成為外資車企搶奪市場的短板。但隨著充電設施和充電習慣的改善,不看重續航的外資車企或將由弱勢轉為強勢。

“續航焦慮”觀念將受沖擊

事實上,對于當前中國電動車產業是否過度強調“續航里程”,業內人士也是觀點不一。

日前,中國工程院院士楊裕生楊裕生就公開表示,“長續航電動汽車與發展電動車節能減排的宗旨相悖,續航短的小型車才應該是新能源發展的主要方向。”一個更為明顯的信號是,近幾年在新能源的各大論壇里,評論區頻繁的“里程焦慮”現象已經漸漸平息,取而代之的則是電池安全以及全生命周期的電動車環保。

新能源汽車分析師盧昊向時代財經表示,“目前續航的增加主要是通過堆加電池完成,但這種做法一來占據空間增加重量,不利于提升整車操控;二來增加成本降低市場競爭力。最后,更多的電池會增加電池管理難度,擴大安全隱患。”

可見,不論是性能還是環保,在電池技術取得革命性突破前,單純的增加電量是與整車諸多需求相悖。另一方面,隨著充電設施的逐步完善,就市場需求而言,續航里程或許也不再是消費者眼中的“香餑餑”,電動車續航里程,將更加貼合車型的實際用途。

一個經典案例是,寶馬在推出首款電動車型i3前,做過長達兩年的市場調研,調研結果顯示城市內消費者對里程的實際需求不超過120km。于是寶馬i3將自身續航定位160km,同時寶馬還推出一項備選服務,額外支付4600歐元就可配備一臺增程器,在行駛過程中為電池再次充電,延長續航里程。最終結局令人意外,面對已滿足實際需求的i3,絕大部分客戶選擇配備價格高昂的增程器,而這種心理后來被稱為“里程焦慮”。

毫無疑問,增加續航里程滿足的不是消費者實際需求,而是心理需求,尤其是在充電設施相對匱乏的時期,單車續航成了消費者解決“里程焦慮”的最佳方式。

對此,愛馳汽車CTO王東晨向時代財經表示:“當消費者養成隨手充電的習慣、當智能化具備自動一鍵充電功能、甚至停車位出現無線充電后,單車續航就不那么重要了。”事實上,車企對續航的理解早就不滿足于單車續航。被嘲諷為“奶媽車”的蔚來加電服務(用一輛燃油車運輸電源給電動車充電)、愛馳的后備電源、換電模式等都是對充電方式的創新。

短期來看,長續航里程依舊是車企爭奪市場的核心競爭力,但當電動汽車續航里程回歸真實需求后,注重其他性能的國外車企或更具優勢,這無疑值得自主品牌警惕。